Presque 2 ans après le lancement du plan de relance qui a vu une injection par l’État de 250 millions d’euros et l’aide à l’emploi de plusieurs milliers de “Conseillers Numérique France Service”, quel premier bilan tirer de cet afflux (rapide) d’argent public?

Alors que l’État s’interroge sur une Version 2 de la Stratégie Nationale pour un Numérique Inclusif dans le cadre du Conseil National de la Refondation, nous montrerons dans ce guide d’expert que le plan de relance conduit à reproduire et amplifier des ambiguïtés stratégiques fondamentales qui permettent de douter de l’impact capabilisant des mesures actuelles.

La conséquence probable est qu’une partie substantielle des 13 millions de français en situation d’illectronisme le demeurent.

Nous proposerons également trois communs pour dépasser ces ambiguïtés afin atteindre enfin l’objectif capacitant et structurant qui devrait exclusivement présider à cette politique publique.

Les analyses déployées dans ce papier de position proviennent d’un opérateur d’inclusion numérique, employeur de Conseillers Numérique France Service et d’une expérience de jury sur le titre professionnel « Responsable d’Espace de Médiation Numérique » lors du plan de relance.

I. Inclusion numérique : des objectifs bien posés par la V1 de la stratégie nationale

A. Reconnaître le métier de “médiateur numérique”.

1. Médiateur numérique : un métier précaire

L’un des premiers objectifs de la stratégie nationale pour un numérique inclusif était de reconnaître enfin le métier de médiateur numérique, en lui assurant un socle de compétences solide et l’inscription dans un écosystème de métiers passerelles et suites de carrières sur la base d’un titre professionnel reconnu.

Ce métier, en effet, est historiquement bloqué dans une trappe de précarité : la majorité des emplois sont bénévoles, de service civique, en CDD, ou sur des CDI proches du salaire minimum. Par ailleurs, les médiateurs du “canal historique” ne se voyant proposer presque jamais de perspectives d’évolution professionnelles, se posait aussi la question de structurer les métiers et de proposer une véritable évolution au sein de la filière professionnelle de la médiation numérique.

2. Analyse des causes de la précarité du métier de médiateur numérique

a) Du côté du titre professionnel et du découpage des compétences

La première cause de cette précarité tenait historiquement, selon nous, aux hésitations sur le contenu même du titre professionnel, rebaptisé plusieurs fois “Animateur multimédia”, “Conseiller / Médiateur Numérique”, puis finalement inséré dans un titre plus large de “Responsable d’Espace de Médiation Numérique”.

Ces hésitations trahissent à notre sens une ambiguïté stratégique plus large sur ce qui devait être attendu de ces professionnels : gérer un lieu sédentaire d’accueil, trouver des financements, faire du montage de projets, capaciter des publics sur le numérique, concevoir des ressources pédagogiques, faire à la place de ou faire faire?

Ambiguïtés nombreuses que nous avions soulevées lors des consultations préalables au plan de relance, et qu’il fallait, à notre sens, impérativement lever pour faire changer d’échelle la médiation numérique de façon structurée, en tirant leçon des échecs du passé.

D’autre part, les différentes compétences cœur du métier de médiateur numérique n’avaient pas été dissociées de compétences fondamentales appartenant à d’autres métiers : gestion de projet, ingénierie pédagogique, communication de projet, technique de support informatique.

Toutes les fonctions support au métier de médiateur numérique qui lui permettent d’opérer pleinement son rôle de capacitation étaient souvent intégrées à son métier au lieu d’être constitutives de métiers de support ou d’encadrement gravitant autour du médiateur numérique.

Si bien qu’il était souvent demandé aux professionnels de la médiation numérique de faire 4 ou 5 métiers en un seul, ce qui est évidemment épuisant, déstabilisant, et explicatif du fort taux de turn-over et de mal-être dans le secteur.

b) Du côté du « tous aidant numérique » véhiculé par une partie des employeurs associatifs

La seconde cause tenait selon nous à la commande publique elle-même. Seule susceptible de jouer un effet d’entraînement sur la filière, un grand nombre d’employeurs territoriaux et associatifs ont historiquement entretenu l’idée que la médiation numérique n’était pas un métier, en faisant largement recours à des bénévoles (lycéens, étudiants, personnes en insertion etc…). Ce faisant, ils entretiennent l’idée selon laquelle les compétences professionnelles de médiation numérique peuvent s’improviser en continuant à parler « d’aidants numériques ». Le terme d’aidant fait référence aux « aidants familiaux » et laisse à penser que tout le monde peut être aidant numérique.

c) Du côté des formats de médiation numérique

La troisième cause tenait selon nous aux formats de médiation numérique eux-mêmes.

L’enrôlement n’était pas intégré dans l’arsenal d’intervention des professionnels, ni une réflexion approfondie de sciences humaines et sociales sur les “configurations capacitantes” et les déterminants des usages. La littérature en sciences humaines et sociales montrait en effet que les formats sédentaires, individualisés, hors de toute dynamique d’enrôlement et “d’éducation de la demande” spécifiques manquaient leur cible, et donc l’objectif de capacitation. Le recrutement de ces nouveaux professionnels devait donc s’appuyer sur les apports de la littérature en la matière.

La médiation numérique “canal historique” passait donc le plus souvent, pour ne pas dire systématiquement, à côté des publics les plus fragiles, “invisibles ou réfractaires”, sans même parler des publics en situation de handicap. Étant faiblement capacitants et faiblement fréquentés, les médiateurs / médiatrices numériques installés dans des “lieux de médiation numérique” à l’introuvable modèle économique, étaient donc à la traîne d’un investissement public en recherche d’autonomisation du secteur sur un marché privé.

3. Les attendus du plan de relance

Le plan de relance devait permettre, pour “reconnaître” le métier de médiateur numérique :

- d’autonomiser et d’approfondir les compétences socles du métier de médiateur numérique en garantissant un niveau de formation au plus proche du CCP1

- de clarifier les périmètres des métiers en recentrant le médiateur numérique autour de l’objectif du “faire faire” (=capacitation / autonomisation des publics ).

- de consolider les compétences coeur au métier de médiateur numérique en tirant les enseignements de la littérature en sciences humaines et sociales

- de fournir une expérience de référence des formats et modalités capacitantes d’inclusion numérique

Le plan de relance devenait alors un investissement public (200 millions d’euros) permettant d’expérimenter une approche inspirant la réforme du titre professionnel prévue pour 2024

B. Recruter 4000 nouveaux professionnels de la médiation numérique et former 1,5M de personnes chaque année

La stratégie nationale pour un numérique inclusif visait à l’embauche de 4000 “professionnels de la médiation numérique” via une aide à l’embauche d’environ 80% du SMIC sur 2 ans. Ces 4000 professionnels devaient se surajouter à quelques 700 professionnels déjà en place, selon certaines estimations.

L’objectif affiché était de former 1,5 million de Français par an.

À l’échelle de 4000 nouveaux professionnels, cela impliquait, sur une hypothèse de 13 millions de Français en situation d’illectronisme, 375 bénéficiaires accompagnés chaque année, soit environ 38 bénéficiaires par mois si l’on considère 2 mois de vacances, soit environ 10 chaque semaine, c’est à dire une vraie logique de massification dans les accompagnements apportés.

C. Outiller les acteurs de l’inclusion numérique

Le plan de relance devait avoir pour effet de résoudre des problèmes structurels d’outillage du métier de médiateur numérique du point de vue:

- des ressources pédagogiques disponibles clefs en main : pour que chaque professionnel dispose d’une banque de ressources déjà en place, au même titre que les professionnels de l’éducation nationale disposent d’un programme et de ressources pédagogiques sur lesquelles adosser leur séance.

- du matériel pédagogique disponible pour animer des ateliers d’inclusion numérique: le plan de relance devait permettre d’amener du matériel informatique & numérique propre à dispenser des ateliers d’inclusion numérique dans de bonnes conditions.

- des nécessités de structurer une pratique itinérante : les fortes contraintes de mobilité que rencontre une pratique itinérante devaient être adressées par du matériel pédagogique amovible et mobile.

- de la sécurisation du “faire à la place de” pour les professionnels qui sont exposés à cette nécessité ; les professionnels faisaient à “la place de” en dehors d’un cadre juridique établi, ce qui laissait peser un risque juridique sur les professionnels.

D. Créer une gouvernance locale de l’inclusion numérique

Le constat était très largement posé de l’inarticulation des offres de médiation numérique dans les territoires : antagonismes concurrentiels, logique de publics captifs, territoires et publics mal couverts (situations de handicaps, artisans et commerçants, agents publics, parentalité numérique etc…)

L’articulation des différents échelons territoriaux (communes, intercommunalités, départements, régions) et la désignation d’un “chef de file” sur cette politique publique était également en question, de façon à faciliter le travail des opérateurs et la lisibilité de l’offre publique auprès des citoyens.

II. Inclusion numérique : un bilan plus que contrasté du plan de relance

A. La précarisation du métier de médiateur numérique est devenue structurelle

1. Une quatrième appellation de métier en 15 ans et un statut ambigu

C’est finalement le titre “Conseiller Numérique” auquel est venu s’accoler l’appellation “France Service” qui a consacré le métier des professionnels passés par la formation sur le CCP1 du titre “Responsable d’Espace de Médiation Numérique”.

Le terme de “Conseiller” prêtait à beaucoup de questionnements. La posture de “conseil” laissait à penser que les citoyens en situation d’illectronisme avaient simplement besoin d’être “conseillés”, “informés” plutôt que réellement, “capacités” “acculturés”. En tout cas, l’affiliation à un mot du vocabulaire éducatif n’y était plus.

En outre, cela consacrait donc une quatrième appellation pour le métier en moins de 15 ans, ce qui témoigne de l’impossible stabilisation des compétences “socles” de même qu’une impossible installation d’un vocabulaire stable dans le langage ordinaire des citoyens et des politiques publiques.

Mais cela ouvrait surtout la voie à une ambiguïté plus profonde encore.

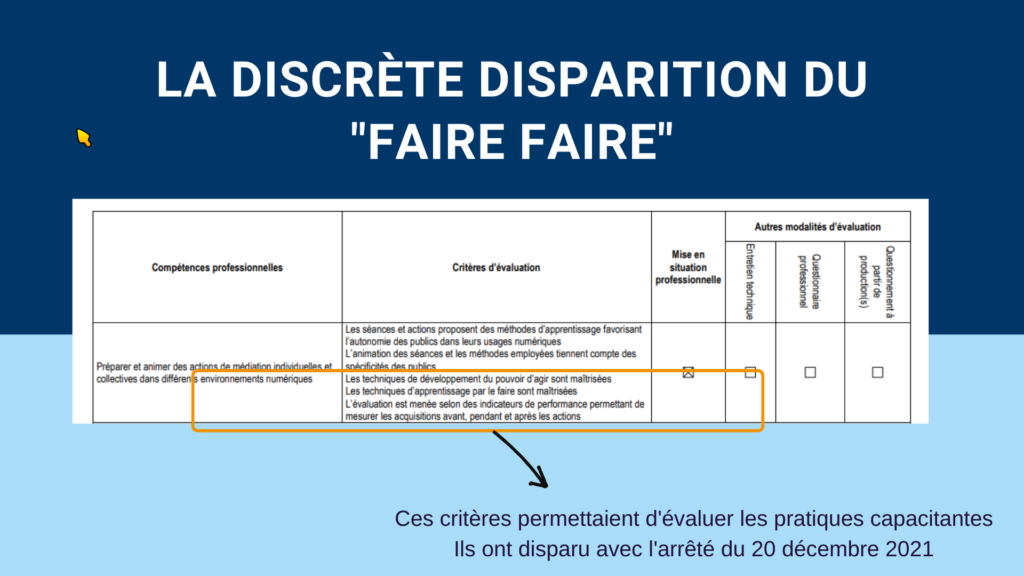

2. L’abandon discret du “faire faire”

En effet, les Maisons France Service (sorte de version élargie et unifiante des Points d’Information Médiation Multiservice – PIMMS, et des Point d’Accompagnement Numérique pour les Démarches Administratives – PANDA), auxquels les Conseillers Numérique devaient être rattachés, viennent de lieux dans lesquels le travail social s’inscrit dans une culture du “faire à la place”, dans une optique faiblement émancipatrice.

En inscrivant ces professionnels dans ces lieux disposant d’une pareille culture, le risque était grand de les faire reproduire les écueils qui ont pu conduire l’actuel Président de la République à formuler dans des termes polémiques que le travail social dans sa version actuelle n’était pas émancipateur.

L’accolement du dispositif “Aidant Connect” à la formation de ces professionnels, qui permet aussi bien la sécurisation que l’industrialisation du faire “à la place de” renforçait ce doute. L’objectif du “faire faire” restait-il bien la visée téléologique du métier du “Conseiller Numérique France Service?”

La réponse à cette question a été donnée lorsque l’Etat a autorisé, par arrêté d’expérimentation, en 2021 de nouvelles modalités de passations de l’examen sur le titre professionnel : en supprimant la mention du “faire à la place de”, en remplaçant la mise en situation pratique par un simple exposé à distance, il devenait désormais clair que l’objectif des Conseillers Numériques France Service ne devenait plus de capaciter le grand public, mais de généraliser le “faire à la place de”.

Le choix d’organismes de formation qui formaient bien souvent pour la première fois sur le titre, positionnés par effet d’opportunité, a en outre renforcé l’effet de désorganisation et d’ubérisation de la formation elle-même.

Le titre professionnel ainsi totalement dévalué ne valait plus rien, et ne servait plus d’indicateur de qualité ou de “signal” pour les employeurs, mais davantage comme formalité administrative ouvrant droit à subvention.

3. L’objectif de lutte contre le chômage a remplacé l’objectif de service public de qualité

En réalité, l’État acte ici un arbitrage sur une contradiction entre deux objectifs contradictoires de la politique publique : assurer le plein-emploi à court-terme et développer un service public de qualité.

En effet, les profils sur la plateforme de recrutement de l’ANCT étaient avant-tout des profils de décrochage professionnel, de difficulté d’insertion.

L’objectif officiel était de recruter des médiateurs numériques, mais l’objectif officieux était bien d’assurer l’insertion de publics en difficulté socio-professionnelle en profitant de l’effet d’aubaine du plan de relance, niant la dimension exigeante d’un métier qui, oui, est qualifié, du fait des compétences analytiques mobilisées et des attendus en termes de posture professionnelle.Si bien que ce dispositif reproduit ce que nous avons désigné comme étant de la “précarisation au carré” en amont du plan de relance : des publics précaires accompagnant d’autres publics précaires.

L’objectif de capacitation numérique n’est pas atteint, mais l’objectif de réduction du chômage l’est, par les voies d’un procédé que l’on pourrait qualifier d’ubérisation : nivellement par le bas des compétences métiers, création quantitative de mini-jobs à fort turn-over, ce qui se traduit par une plus grande précarité sociale tant pour les professionnels recrutés que pour les publics accompagnés, mais par un meilleur taux d’emploi.

4. Une formation au rabais des professionnels de la médiation numérique

Alors les consultations préalable au plan de relance avaient clairement demandé à ce qu’une alternance radicalement intégrative soit mise en place pour assurer un temps important de déploiement sur le terrain, l’approche qui a été mise en place a conduit à un dispositif proche de la « formation initiale » qui en réalité n’arrangeait ni l’employeur, ni ne permettaient aux organismes de formation de s’organiser sur la montée en puissance des contenus.

D’autre part, les organismes de formation retenus n’avaient pour une bonne partie d’entre eux jamais touchés à de la médiation numérique et dans de nombreuses circonstances les formateurs en savaient autant que les stagiaires. Nous avons eu de nombreuses plaintes de CNFS lors des jurys à ce propos.

Le chiffre qui circule de la part de l’évaluateur indépendant du dispositif de formation des Conseillers Numérique France Service est ainsi catastrophique : 28% de satisfaction sur la formation prodiguée.

Il est donc logique que l’État s’interroge sur une V2 de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, tandis même que le Président de la République a promis le doublement du nombre de professionnels déployés, mais quelle certitude que les acteurs de terrain structurant seront vraiment entendus?

5. Une attractivité difficile à défendre

Pour toutes ces raisons, et également du fait des conditions de rémunération proposées (rarement au-dessus de 1 400 euros nets), l’objectif de 4000 professionnels a été atteint dans la douleur, tout simplement parce que l’attractivité n’était pas au rendez-vous.

Même si le numérique attire, les faibles salaires, les faibles perspectives d’évolution, des contrats courts de 2 ans, un faible taux d’encadrement métier pour permettre l’évolution ont rapidement découragé un nombre important de candidats et expliqué les importantes défections des premiers mois du dispositif.

Ce serait 3700 professionnels recrutés, mais ces derniers comprennent aussi des professionnels “réformés”, c’est à dire de médiateurs du canal historique qui ne disposaient pas du titre professionnel.

Et parmi ces professionnels, combien sont vraiment affectés à de la médiation numérique et non à des fonctions annexes dédiées à des emplois aidés (nous avons vu des professionnels affectés à de l’état civil en Mairie !) ou à de “l’accès au droit par le numérique”, fonction qui déguise en réalité du travail social de bas niveau?

Et surtout, vu l’absence de perspective et de réflexion sur l’attractivité, le taux de turn-over d’environ 30% dans la profession ne risque t-il pas de se reproduire rapidement conduisant à une nouvelle pénurie dans quelques années?

B. Un outillage approximatif des professionnels de terrain

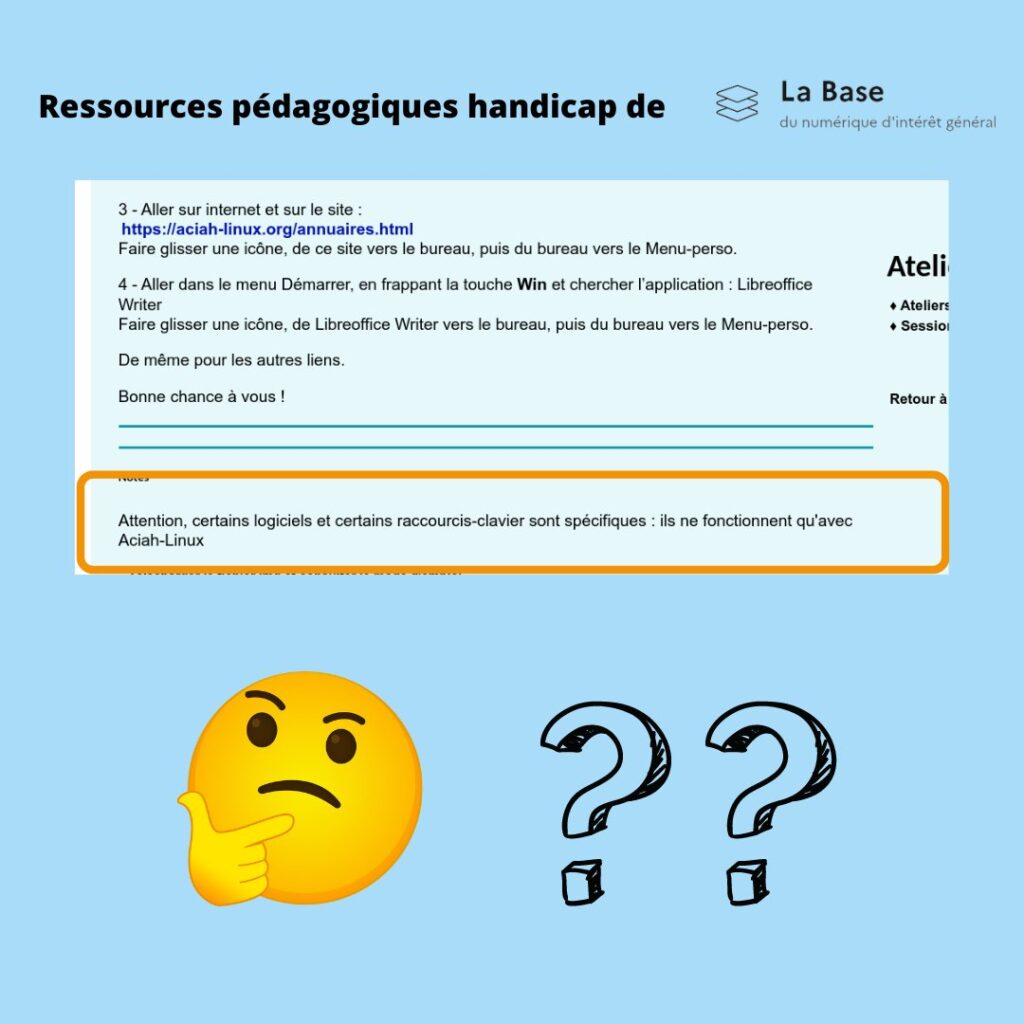

1. La Ressourcerie “La Base” de l’ANCT ne résout pas la question des ressources pédagogiques

L’ANCT pensait résoudre la question de l’outillage pédagogique des professionnels en ouvrant un espace contributif appelé “La Base”. Mais celui-ci fait face à 3 écueils :

- l’absence d’incitation claire à verser des ressources de qualité

- l’absence de contrôle qualité sur les ressources versées

- l’impossibilité d’éditer et donc de consolider les ressources déjà vers

Si bien que les ressources pédagogiques disponibles sur la plateforme sont à la fois nombreuses, d’inégale qualité et inéditables, ce qui rend le dispositif inopérant à ce jour et faiblement capacitant des professionnels de la médiation numérique eux-mêmes. D’autant qu’il vient se surajouter sans pour autant s’intégrer à d’autres ressources existantes comme les Bons Clics, augmentant le flou autour de ce sujet.

Un exemple de ce à quoi l’absence de contrôle qualité conduit : des ressources inégales et dont le caractère de “commun numérique” est pour le moins contestable.

2. Aidant Connect généralisé : le faire à la place de généralisé?

Si Aidant Connect avait pour but de sécuriser le “faire à la place de” des publics dits “non autonomisables”, son utilisation a fait l’objet de détournements très préoccupants.

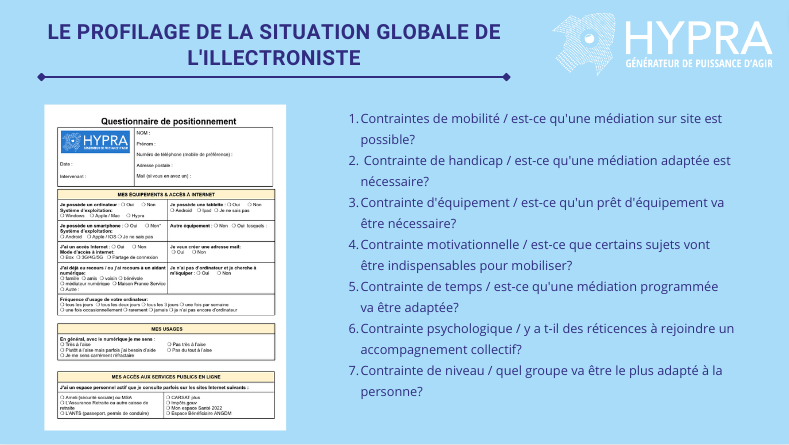

D’abord parce que la définition de ce qu’est un public autonomisable et non autonomisable n’a pas été réalisée ni intégrée à la formation des Conseillers Numérique France Service, et livrée à leur propre appréciation, aucun outil n’existe en ce sens.

Ensuite, parce que les professionnels déployés étant faiblement capacitant car très mal formé (le chiffre de 28% de satisfaction de la formation par l’évaluateur indépendnat en charge du dispositif circule), se confond leur propre capacité à autonomiser avec le potentiel d’autonomisation réel de la personne.

3. Des outils pour “outiller/structurer” qui manquent leur coeur de cible

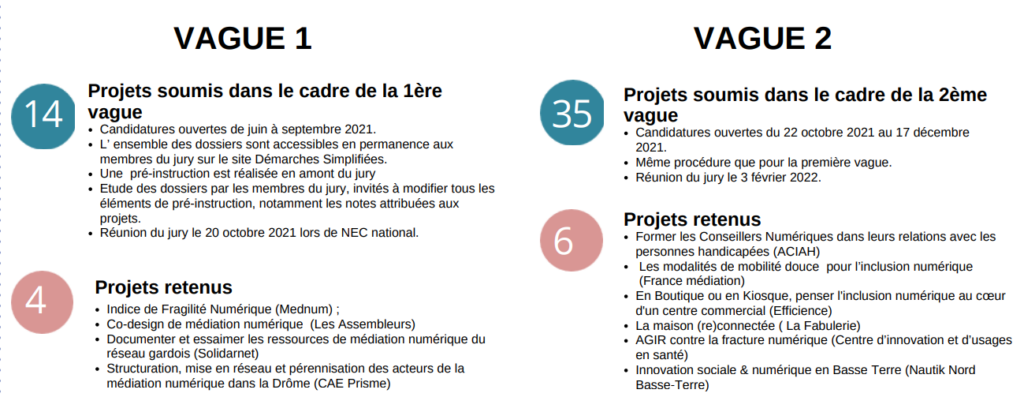

L’ANCT avait lancé un appel à projet en 2021 pour “outiller/structurer” la médiation numérique et 10 projets ont été retenus à ce jour sur une quarantaine de déposés.

Les outils sélectionnés répondent à des besoins de structures le plus souvent associatives de taille locale ou régionale, mais en aucun cas aux défis prioritaires qui se posent à la médiation numérique dans son ensemble : dissociation accès aux droits et médiation numérique, structuration de l’enrôlement, création d’outils de pilotage et d’évaluation pour les chefs de file etc…

Une évaluation de ces projets et leur duplicabilité sur d’autres territoires et par d’autres structures devra être analysée attentivement par le contrôle parlementaire, mais en l’état, nous ne pouvons que souligner le fait que nous doutons beaucoup que ces projets aboutissent à des standards structurant pour l’écosystème dans son ensemble et permettent véritablement le passage à l’échelle de nos actions dont les Français ont besoin.

C. Une gouvernance locale de l’inclusion numérique défaillante

En mettant en place des “Hubs de l’Inclusion Numérique”, l’État par l’intermédiaire de la Banque des Territoires, devait créer des “chefs de file” sur cette politique d’inclusion numérique de niveau régional.

L’État a en réalité placé des acteurs qui sont à la fois “juge et partie”, c’est à dire opérateurs de formation ou d’inclusion numérique pour la propre survie de leur modèle économique, et “chefs de file” supposés d’acteurs qu’ils réussissent difficilement à agglomérer.

En pratique, la taille du territoire couvert et le maillage des acteurs territoriaux font que ces acteurs n’ont ni la capacité d’être structurant, ni celle d’être coordonnant. Il est d’ailleurs marquant de voir que quasiment aucun Hub n’a répondu à l’AMI ANCT “Outiller/Structurer”, à l’exception d’une énième cartographie proposée par le Hub Ile-de-France.

C’est la raison pour laquelle les collectivités territoriales employeuses ont recréé à leur échelle des fonctions de coordination.

De ce point de vue, l’objectif d’établir une gouvernance locale de l’inclusion numérique est défaillant, et la Caisse des Dépôts semble en prendre acte via le dernier appel d’offre public lancé sur la recherche de prestataire animateur de communauté.

Sans compter que dans de nombreux territoires, communes, départements, intercommunalités sont toutes les trois simultanément employeuses, parfois absolument pas coordonnées.

Or c’est pourtant bien à l’échelle territoriale que la gouvernance de cette politique publique doit s’organiser, l’on ne peut que déplorer que cet objectif ait été purement et simplement abandonné.

D. Des dispositifs de l’État amoncelés et parfois mal compris

Aujourd’hui, les employeurs sont prisonniers des failles et des ambiguïtés stratégiques du dispositif du plan de relance. Si certains le voient exclusivement comme un “effet d’aubaine”, c’est aussi parce que le cadre d’intervention est flou et l’accompagnement stratégique par l’État est insuffisant.

Les employeurs associatifs et territoriaux sont aujourd’hui mal accompagnés sur les enjeux de massification, d’inclusion des publics fragiles, d’ingénierie pédagogique, d’enrôlement, ce qui met les Conseillers Numériques France Service encore une fois en situation de solitude.

Par ailleurs, la lisibilité des dispositifs déployés par l’État est de plus en plus confuse.

L’articulation par exemple du Pass APTIC avec les CNFS est extrêmement mal comprise : comment promouvoir l’utilisation des chèques tandis que l’offre de médiation numérique proposée par les CNFS doit être strictement gratuite?

PIX, Pass Numérique, Hubs, CNFS créent une grande diversité de dispositifs qui rendent la politique publique difficilement lisible pour les élus et décideurs territoriaux.

En outre, ces dispositifs tels que PIX sont mal compris des services RH et formation des collectivités publiques qui pensent parfois qu’il peut s’agir d’un outil de formation des agents se suffisant à lui-même.

Les Hubs en outre se juxtaposent avec des coordinateurs de CNFS au niveau départemental ou intercommunal, ce qui a pour effet de multiplier les interlocuteurs sans pour autant qu’un chef de file soit clairement identifié.

III. Inclusion numérique, une nouvelle gouvernance et 3 communs pour revenir à l’ambition originelle.

A. Transférer la compétence « inclusion numérique » aux collectivités territoriales

Nous pensons que si l’État a pu donner l’impulsion à la faveur du plan de relance en créant un effet d’aspiration qui a permis la fonction de « chefs de projet en inclusion numérique » dans les collectivités territoriales, il est devenu nécessaire d’acter que cette compétence doit être transférée aux collectivités territoriales par le législateur. Nous plaidons pour un niveau transféré à l’échelon intercommunal, même s’il est clair que le Département a un rôle à jouer et que sa participation dans de nombreux territoires est nécessaire.

Il est vrai, en outre, qu’à chaque fois que l’État a voulu agir en régie directe, les résultats ont été déçevants : Pass Numérique (que le Sénat a plusieurs fois critiqué), formation des CNFS, Ressourcerie La Base sont autant de dispositifs qui concentrent aujourd’hui les critiques.

L’État quant à lui devrait défendre la capacitation par la qualité du titre professionnel et des compétences professionnelles de la médiation numérique, et se recentrer sur la capacité à fixer un cadre clair et sans ambiguités quant aux objectifs de la politique publique, en assurant un contrôle qualité qui a tant manqué jusqu’à présent.

Nous devons acter que l’État n’a ni les ressources ni le savoir-faire de prendre en régie directe un nombre aussi considérable de sujets tel qu’aujourd’hui.

Ce sont ainsi des budgets fléchés vers l’inclusion numérique qui doivent être transférés vers les collectivités territoriales dans le cadre de la gestion de leur nouvelle compétence.

Seules les collectivités territoriales accompagnées des acteurs de l’économie sociale et solidaire auront la capacité, par leur proximité avec le terrain et leur expertise des sujets, de mettre en place des standards de référence dans l’écosystème de l’inclusion numérique. À ce jour, la Mednum, de gouvernance étatique, n’est pas parvenue à établir de pareils standards.

La gouvernance territoriale de l’inclusion numérique pourra se faire dans le cadre d’une conférence des financeurs territoriale qui regroupera le Département et les intercommunalités.

B. L’Académie d’Inclusion Numérique pour acculturer au sein des collectivités territoriales

1. Pour capaciter la médiation numérique

L’évaluation de la formation sur le plan de relance montrera que le bagage professionnel avec lequel les Conseillers Numérique France Service sont envoyés sur le terrain est très insuffisant en dépit d’une immobilisation, la plupart du temps, sur 420h de formation.

Ces professionnels doivent pouvoir bénéficier de consolidations en médiation numérique par des formateurs en médiation numérique authentiquement capacitant, en étant le moins éloigné possible de leur poste de travail et de leurs impératifs de production.

C’est pourquoi, l’Académie d’Inclusion Numérique pilotée par HYPRA proposera en 2023 des formations courtes en médiation numérique, tant sur la partie savoir-être que savoir-faire, sous la forme de fast-class à distance par modules de 1h45, animés par les meilleurs professionnels de la médiation numérique (oui, ils existent sur tout le territoire, dans des structures, en tant d’indépendants, mais demandent à être rassemblée au sein d’une “orchestration de niche”.

L’Académie permettra de :

- renforcer les compétences d’acculturation

- construire des compétences en matière d’accessibilité numérique (prise en charge des publics en situation de handicap)

- renforcer les compétences de savoir-être en médiation numérique

- apprendre à évaluer le caractère autonomisable d’un bénéficiaire

- à dissocier accès au droit et médiation numérique

- à accompagner sur la diversification des publics et certifier par publics les professionnels

- à profiter des situations d’illectronisme

- à développer des formats d’enrôlement

- à développer des compétences d’ingénierie pédagogique présentielle

- à développer des compétences d’ingénierie pédagogique distancielle

- à mieux évaluer son impact en matière d’autonomisation effective

Des modules présentiels seront réservés exclusivement aux mises en situations et à la conduite du changement. L’objectif sera de renouer avec l’objectif de capacitation pour les professionnels de la médiation numérique et de certifier des compétences par publics adressés.

2. Pour acculturer l’ensemble des agents publics territoriaux

Une étude de la Banque des Territoires de 2021 montrait que ⅔ des agents publics de la fonction publique territoriale n’ont pas la maîtrise suffisante sur l’ensemble des situations professionnelles liées au numérique.

Or si les collectivités territoriales sont amenées à être chefs de file de cette politique publique, il devient fondamental de capaciter les agents publics eux-mêmes, car l’illectronisme de l’intérieur devient un handicap pour l’action publique et même pour la collaborateur avec les structures de l’économie sociale et solidaire.ac

De la même façon, l’Académie d’Inclusion Numérique mêlera fast-class et ateliers présentiels, de façon à intégrer les apprentissages dans une logique de continuité du travail des agents publics.

Elle portera de façon fondamentale sur l’acculturation (le développement d’un savoir-être numérique) en prenant pour exemple des savoir-faire propres à certains usages métiers, mais sans former spécifiquement à certains logiciels, car les formations sur logiciels incitent à des comportements procéduraux, de mécanique reproductive des acquis et non d’un état d’esprit numérique constitué du triangle d’or patience – logique – exploration qui garantit le fait de développer des comportements auto-apprenant, seul gage d’autonomisation.

3. Pour sensibiliser les élus locaux

Enfin, l’Académie aura une offre de sensibilisation à l’égard des élus locaux, car la multiplicité des dispositifs d’inclusion numérique, la confusion entre formation, médiation numérique, acculturation et transformation digitale reste monnaie courante, et parce que la compréhension des déterminants de l’illectronisme et des stratégies gagnantes pour le résorber sont encore mal comprises.

Des capsules vidéos de sensibilisation permettront d’acculturer les élus locaux à la transversalité du sujet numérique, à la place du numérique dans la société, et à divers éléments des stratégies territoriales d’inclusion numérique.

C. Un outil pour « l’ENRÔLEMENT, LE PROFILAGE ET LE PILOTAGE DES ÉCOSYSTÈMES EN INCLUSION NUMÉRIQUE » (OEPPE)

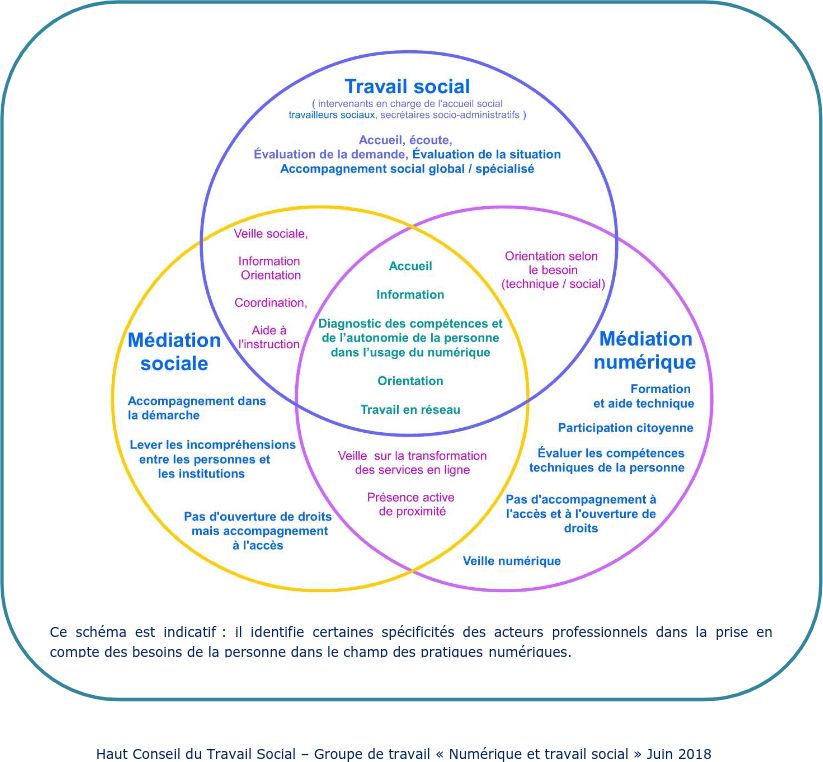

1. Pour articuler médiation sociale / administrative et médiation numérique

Ainsi que le souligne notamment la sociologue Nadia Okbani, l’enjeu est désormais aujourd’hui de dissocier accès au droit et médiation numérique.

Les Maisons France Service ne sont pas des lieux de médiation numérique contrairement à ce qu’a pu penser le Sénat dans son rapport initial et dans ses derniers travaux.

Il rappelle dans son dernier travail sur le bilan des France Service : “En dépit de leur appellation, seuls 35 % à 40 % des conseillers numériques France services sont intégrés à des maisons.”

Ensuite, les Maisons France Service ne disposent pas toujours de lieu pour animer des ateliers d’inclusion numérique. Sur le Département de l’Eure, nous avons par exemple seulement 3 Maisons France Service susceptibles d’accueillir de l’inclusion numérique, sur plus de 15 en tout.

Les Maisons France Service sont en outre dans une culture de l’urgence de l’accès au droit qui leur imprime une logique de “faire à la place de” ou “montrer comment faire”, mais leur temporalité d’action, le format par lequel les publics s’adressent à elles ne leur permet pas de réaliser cette mission de capacitation en ateliers présentiels collectifs.

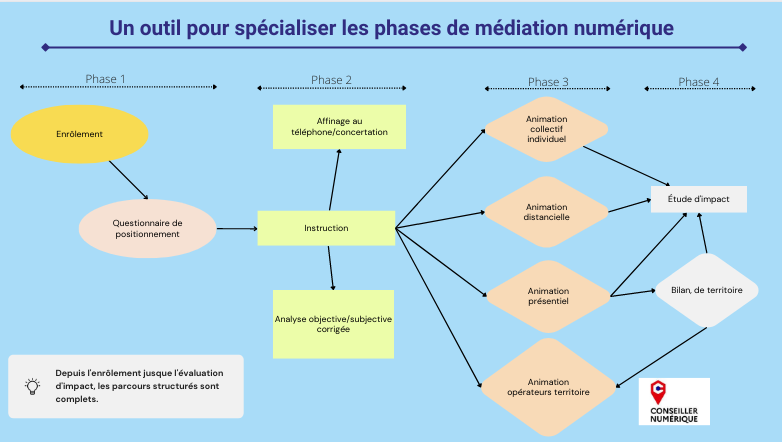

Ainsi, pour dissocier l’accès au droit de la médiation numérique, il convient de donner aux travailleurs sociaux et agents d’accueil un outil pour détecter et profiler les situations d’illectronisme de façon à permettre à une médiation numérique de métier de revenir vers les bénéficiaires.

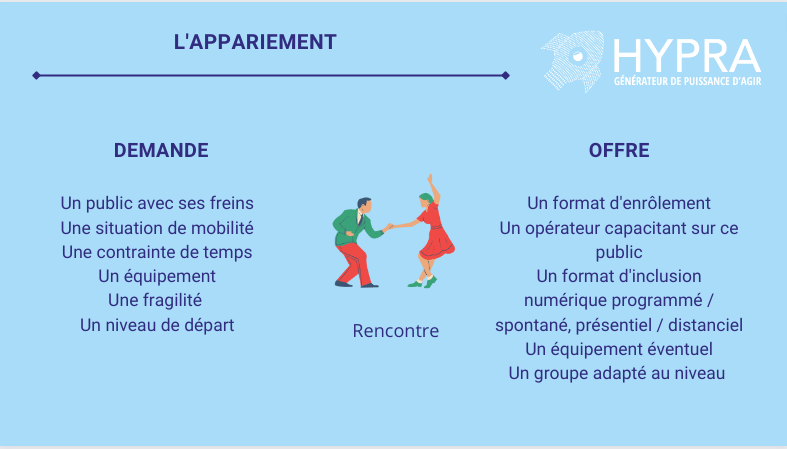

Cette logique du “aller vers” ainsi que la constitution d’une file active de bénéficiaires en situation d’illectronisme appariés vers des offres et des programmes les plus adaptés à leur besoin est le coeur du commun OEEPE.

Cet outil va permettre d’organiser systématiquement l’enrôlement de la demande, son profilage, l’inscription dans une file active redistribuée vers l’offre la plus pertinente pour le chef de file. Le profilage se fera à 360° et non seulement sur les capacités numériques du bénéficiaire.

Ce faisant, l’appariement avec l’offre pourra se faire sur des critères de compétences et de qualité de service rendu, et non sur de simples critères géographiques. Tous les travailleurs sociaux et agents de guichet pourront se spécialiser sur l’enrôlement individualisé, laissant le soin aux professionnels de la médiation numérique d’organiser des formats d’enrôlement collectifs.

2. Pour outiller le chef de file territorial

À terme, cet outil doit permettre d’organiser de vrais parcours d’inclusion numérique sur les territoires, d’assurer une remontée d’étude d’impact pour les chefs de file, d’organiser les opérateurs par public et par compétences plutôt que par géographie, ce qui a pour effet de générer des querelles de clocher et l’écueil des “publics captifs d’offres locales”, quand bien même ces offres locales seraient faiblement qualitatives et faiblement qualifiantes.

Pour résumer, OEPPE permettra de remonter :

- standardiser les indicateurs de mesure d’impact et d’assurer cette remontée d’impact au niveau du chef de file territorial

- de standardiser les formats d’enrôlement et d’outiller en ce sens les professionnels de la médiation numérique

- standardiser les outils de profilage/détection et de permettre à tout le travail social d’y participer efficacement

- de permettre un appariement qualifié entre offre et demande

Ce faisant, nous pourrons avancer sur une vraie dissociation entre accès au droit et médiation numérique et donc revenir aux ambitions originelles de la médiation numérique : la capacitation. Et non offrir un service « d’accès au droit via le numérique ».

Cet outil s’intégrera dans un standard déjà développé par une collectivité territoriale de référence, ce qui permettra de s’appuyer sur une architecture déjà existante et de référence.

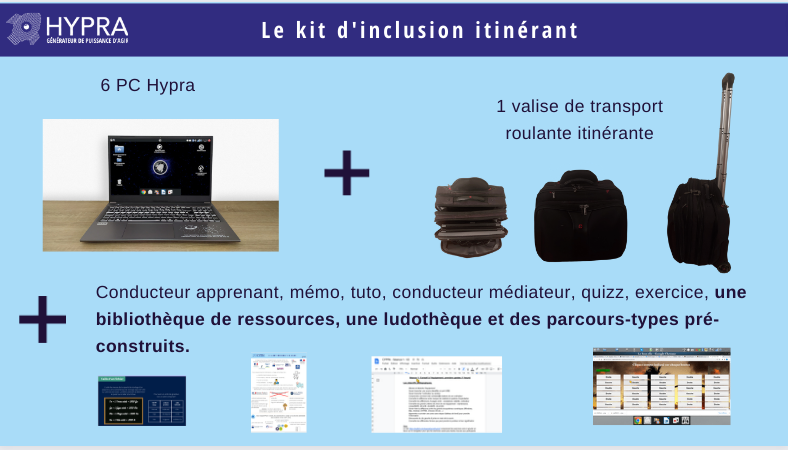

D. Outiller la médiation numérique : le kit d’inclusion numérique itinérant

1. Un matériel vraiment pensé pour l’inclusion numérique

Le kit d’inclusion numérique permet de résoudre plusieurs défauts des kits déployés actuellement sur le terrain :

- il ancre les médiateurs sur l’ordinateur, qui reste l’outil le plus émancipateur et celui sur lequel les accompagnements devraient se concentrer

- il est sans virus, ce qui permet aux apprenants de s’exercer sans craintes

- il est standard de fonctionnement, ce qui permet aux apprenants de reproduire 100% des apprentissages sur WINDOWS & MAC.

- il initie majoritairement les apprenants sur des logiciels protecteurs de la vie privée et de sobriété énergétique, ce qui participe de la sensibilisation sur cette thématique

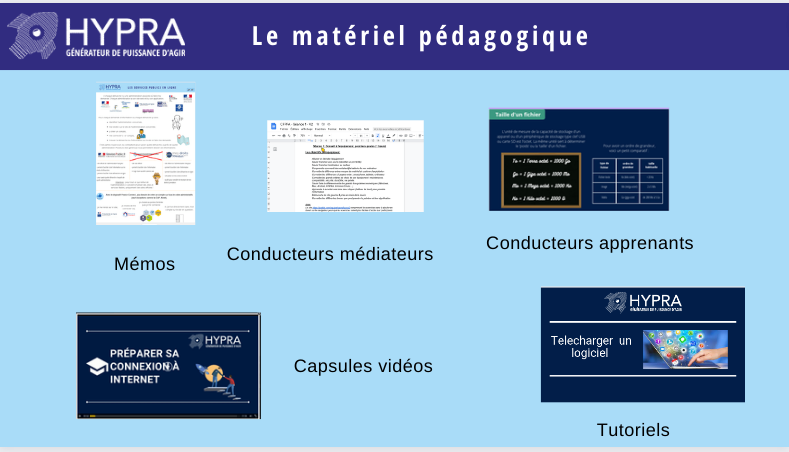

2. Une ressourcerie en co-conception adossée à un modèle économique

Le kit d’inclusion numérique comprend en outre une ressourcerie qui fait l’objet d’un contrôle qualité à l’entrée et d’une éditabilité, contrairement aux ressources actuellement présentes sur La Base.

En outre, les médiateurs numériques qui en feront la demande et seront référencés pourront accéder aux sources des fichiers pour les adapter à leur public.

L’entrée de la ressourcerie se fera par public, et l’unité de base sera la séance. Pour chaque séance, toutes les ressources pédagogiques de base seront fournies : mémos, tutos, conducteur apprenant, conducteur médiateur, capsule vidéos, quizz, jeux.

Un outil permettra facilement à chaque médiateur de piocher entre les différentes séances et de reconfigurer ses cycles d’ateliers en fonction des contraintes ou des spécificités du terrain rencontrées.

En outre, cette ressourcerie sera un commun co-financé à l’amorçage, puis financé par un modèle économique pérenne de monétisation pour quelques euros de l’accès au fichier source du matériel pédagogique.

Elle serait co-conçue avec les professionnels de la médiation numérique et avec les meilleurs experts de la Edtech.

3. Une ressourcerie pour inclure les publics en situation de handicap

Aujourd’hui, l’offre de médiation numérique locale n’est pas en situation de prendre en charge les publics en situation de handicap qui sont les grands oubliés de la version 1 de la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Parce que le matériel pédagogique n’existe pas, mais aussi parce que la compétence accessibilité numérique est inexistante dans l’offre de médiation numérique actuelle.

Le kit d’inclusion numérique itinérant permettrait d’adresser dans un premier temps les publics en situation de handicap visuel ou avec troubles -dys, puis demain, toutes les situations de handicap connues. La Ressourcerie comprendrait en outre des ressources pédagogiques spécifiques et adaptées à ce public.

Conclusion

En conclusion, nous pensons que des enseignements doivent être tirés du bilan du plan de relance, surtout au moment où l’État réfléchit à une version 2 du dispositif et alors que l’actuel Président de la République s’est engagé lors de la campagne à recruter 4000 professionnels de la médiation numérique de plus pour porter le nombre de professionnels à 8000.

Il apparaît impératif de redonner la gouvernance de cette politique publique aux collectivités territoriales, actant des échecs de la gouvernance publique étatique de ces dernières années.

Le rôle de l’État doit être recentré sur ses missions stratégiques : modernisation et contrôle qualité du titre professionnel, financement tactique des opérateurs structurants par la Caisse des Dépôts, partage des apports de la littérature en sciences humaines et sociales pour prendre en compte ses enseignements, conformément aux conceptions de l’État stratège ou « Smart State ».

Mais la conception des standards et des communs structurant et capabilisant doit elle provenir d’une coalition entre les collectivités territoriales et l’économie sociale et solidaire, qui ont aujourd’hui la meilleure expertise et la meilleure connaissance du terrain pour mener le passage à l’échelle qui permettra d’être au rendez-vous de l’illectronisme de 13 à 20 millions de Français.

bonjour

Je viens de lire avec attention votre compte rendu. Conseillère numérique en zone ultra rurale depuis sept 2021, je me reconnais bien dans vos observations. Merci pour ce travail et pour le partage.

Votre kit d’inclusion numérique itinérant est vraiment intéressant. Pour ma part j’ai la chance d’être plutôt bien équipée en machines mais il me manque des outils pédagogique. La formation reçue à laisser pas mal de lacunes et je me trouve souvent démunie, je fait avec mon intuition mais je constate qu’il y a des manques. Manque de cohérence dans les outils à ma disposition, manque de compétences pour créer des supports vraiment professionnels et parfois manque de confiance en moi tant je ne saisi pas tout à fait ce qui est attendu concrètement de la part des financeurs de mon poste. Quand à ma structure, un tiers-lieux associatif, ils ont saisi l’occasion d’embaucher quelqu’un pour animer l’espace numérique déjà existant en auto-gestion et parfois animé par un service civique et/ou des bénévoles. Le but de mon poste est bel et bien d’aider les publics dans les usages des outils numériques (surtout l’ordinateur) mais, comme moi, ils pensaient que la formation serait plus pertinente. Bref, je suis intéressée par ce kit sans forcement les ordinateurs, est-ce possible ?

Cordialement

isabelle