Alors que la pandémie et le grand confinement ont généré une prise de conscience très forte de l’exclusion et de l’éloignement numérique de 13 à 20 millions de français de l’usage du numérique, l’État a décidé la mise en place en 2020-2022 de près de 4000 “Conseillers Numériques France Services” (CNFS) pour accompagner la population vers l’autonomie numérique. Ces professionnels viennent en supplément des quelques centaines de médiateurs et médiatrices numériques déjà parcellairement en place dans les territoires jusqu’alors.

L’abandon du terme de “médiateur numérique” pour celui de “conseiller”, le rattachement à une logique France Services dont la vocation est orientée avant tout démarches administratives et services publics, laisse à penser que l’activité de capacitation et de médiation numérique s’assimile à du “conseil” et qu’elle se centre d’abord autour de l’enjeu d’accès aux services publics en ligne.

Ce choix pose une question existentielle de ce qu’est la médiation numérique : un service auxiliaire faiblement qualifié, à la remorque de la dématérialisation des services publics ? Ou alors un véritable nouveau métier de l’ère post-industrielle centré autour des sciences humaines et sociales et empruntant à l’andragogie, à la psychologie, à l’anthropologie des usages, à l’acculturation ?

Il convient pour redéfinir ce qu’est la médiation numérique de revenir sur les multiples ambiguïtés qui entourent la conception de ce métier et la manière dont le dispositif CNFS entretient et nourrit ces diverses ambiguïtés.

La médiation numérique : une ambiguïté historique sur la vocation propre d’un métier.

La médiation numérique peine historiquement à dessiner son originalité et sa spécificité au regard des autres métiers du champ social et technique. L’ambiguïté de son devenir propre explique à la fois la précarité de son installation au sein du paysage du service public, mais également ses difficultés historiques à atteindre sa mission émancipatrice.

La médiation numérique : un métier technique ?

La première ambiguïté autour du métier de médiation numérique tient à celle qui voudrait en faire un métier technique assumable par des profils “informaticiens” ou “geeks”, c’est-à-dire férus de technologie. Cette ambiguïté provient de l’expérience de terrain selon laquelle l’enseignement d’une matière demande “un temps d’avance” ou une profondeur supplémentaire sur le sujet pour pouvoir l’enseigner. Ce que ne voient pas ceux qui défendent cette vision, c’est que l’informatique est un champ quasiment infini, comportant des centaines de métiers, et que la plupart des geeks sont en fait des techniciens de la chose informatique, et donc, en ce sens, ils développent très rapidement une vision de spécialiste et apprécient davantage échanger avec des personnes du même niveau qu’eux. Ainsi, non seulement ces derniers sont les derniers aptes à produire du décentrement tel que nécessaire à toute activité d’enseignement, mais en plus, leur vocabulaire, leur jargon, leur culture technicienne, leur mode d’être peuvent jouer un véritable effet répulsif et un hermétisme qui vont, dans de très nombreuses situations, renforcer le sentiment d’exclusion des apprenants en situation d’illectronisme.

Les geeks barbus et virtuoses techniquement sont souvent les pires remèdes des illectronistes

Source : www.01net.com

Par ailleurs, vouloir confier la médiation numérique à des techniciens – voir pire, à des programmeurs – revient à peu près à une logique aussi cohérente que confier l’enseignement d’une langue et d’une culture primaire à natif qui a pour seule compétence pédagogique de maîtriser lui-même l’acquis. Ni le recul, ni la globalisation, ni la synthèse, ni l’accessibilisation requises ne sont alors au rendez-vous de l’expérience de transferts de connaissances parce que les métiers et les postures de la technique confinent souvent à des attitudes de spécialiste et de passionné qui n’aiment dialoguer qu’avec d’autres personnes du même niveau qu’eux.

C’est ainsi que le choix de confier la formation des Conseillers Numériques France Services à des organismes de formation historiquement formateurs de développeurs informatiques (Webforce 3, Simplon, AFPA Informatique etc…), d’administrateurs systèmes, de techniciens de support est une erreur de compréhension profonde de ce qu’est la médiation numérique et de ce que les citoyens doivent pouvoir en attendre en termes de décentrement, d’accessibilisation des termes, de partage d’une culture, c’est à dire d’un état d’esprit et d’une manière de voir avant d’être des procédures répétées sur un équipement numérique.

Les geeks ont souvent du mal à comprendre les “bricolages” du commun des mortels

Source : commitstrip.com

La médiation numérique : un métier d’animation ?

Devant ce constat progressif et devant la vérité des retours du terrain et des bénéficiaires, un certain nombre de voix ont néanmoins progressivement compris que les techniciens/informaticiens n’étaient pas les bons profils pour transmettre, capaciter, mettre à l’aise, mettre en confiance, parce que la médiation numérique est d’abord un métier de lien humain, de capacité à faire vivre un groupe en atelier présentiel, de psychologie sociale et de psychologie tout court.

L’animation d’ateliers présentiels d’inclusion numérique demande de bonnes compétences d’encadrement de groupes

C’est ainsi qu’un certain nombre de collectivités territoriales en proie aux difficultés de recrutement dans le cadre du dispositif CNFS ont privilégié des profils d’animation (sur des diplômes type CPJEPS, DESJEPS, BPEJEPS). Dans ce contexte, animer un atelier d’inclusion numérique connaît bien des points communs avec l’organisation d’un loto pour les personnes âgées ou des activités en colonie de vacances ; il suffit d’avoir du liant, de bien préparer sa séance, et puis la relation humaine nouée pendant l’activité fait la différence.

Le plus considérable problème de cette logique, c’est qu’organiser une activité sociale ou culturelle dite d’animation est tout à fait autre chose que de préparer une séance socio-éducative à visée de capacitation. L’exigence est différente et les attendus en termes de mesure d’acquis, d’autonomisation, de capacitation sont aussi tout autres. La posture éducative et la posture d’animation ne se recoupent pas complètement : il est possible de savoir animer sans savoir éduquer, mais pas de savoir éduquer sans savoir animer.

Ainsi, en réduisant la médiation numérique à sa dimension d’animation, le risque est tout simplement que les pratiques de médiation numérique prennent une dimension purement “occupationnelle”, c’est à dire d’occuper les bénéficiaires, de leur faire passer un bon moment, sans pour autant adresser le coeur du sujet de l’autonomisation.

À l’heure actuelle, les indicateurs de mesure et d’évaluation du dispositif Conseiller Numérique France Services prennent ainsi cet angle : plutôt que de mesurer la capacitation effective, c’est à dire la capacité acquise des bénéficiaires à reproduire des acquis au sein du domicile, l’État interroge, en reporting, les thématiques des séances, s’inscrivant dans l’écueil occupationnel.

Si l’animation reste donc une compétence nécessaire mais non suffisante de la médiation numérique, l’enjeu est donc bien en 2022 de consolider les acquis des professionnels en la matière avec davantage de mises en situations structurées, théâtralisées, avec un jeu de rôle exigeant.

Mais l’enjeu de la médiation numérique est également d’embrasser de nouvelles modalités d’intervention distancielle qui supposent d’autres techniques d’animation : maîtrise des outils et des techniques d’enseignements à distance, ton de voix, volubilité, capacité à rassurer. La capacité à mener une médiation numérique distancielle, par voie téléphonique, par salle de classe interposée, par accompagnement en tandem sur un équipement est une compétence phare de la médiation numérique au XXIème siècle, qui détermine notamment la capacité du secteur à aller chercher ceux que le sociologue Pierre Mazet appelle les “invisibles”, c’est à dire la majorité des publics illectronistes qui ne se présentent pas au-devant des dispositifs d’inclusion.

La médiation numérique distancielle est une des clefs pour toucher les “invisibles”

La médiation numérique : un métier du travail social ?

Une autre vision a consisté à penser que la médiation numérique devait et pouvait être assurée par des travailleurs sociaux parce que cela touchait des publics traditionnellement issus du champ social, et que les travailleurs sociaux étaient aux prises avec les enjeux d’émancipation et d’autonomisation beaucoup plus que les métiers issus de la technique et même de l’animation.

C’est ainsi que Emmaüs Connect a développé la plateforme des Bons Clics, d’abord à destination des travailleurs sociaux et de tous les “aidants numériques”, un nouveau concept flou qui renvoie au fait que la médiation numérique est susceptible d’être réalisée par n’importe qui, bénévole ou aidant familial, sans considération d’une formation professionnelle ou d’une compétence métier “dure”.

Les Bons Clics est une plateforme d’abord destinée aux travailleurs sociaux et aidants numériques

Il existe néanmoins une forte tension au sein même des métiers du travail social sur ce sujet. Si une partie de la profession pense que la médiation numérique ne relève pas de son coeur de métier, une autre frange de professionnels se montre plus ouverte à développer des postures de médiation numérique. Mais la question reste entière : jusqu’où ? Où s’arrête notre métier, ou commence celui de médiateur/médiatrice numérique ?

Cette indéfinition précarise et bouscule le cœur de mission du travailleur social. Face à cette ambiguïté, à ce flou de périmètre, un certain nombre de travailleurs sociaux sont sujets à des situations d’angoisse professionnelle qui conduisent un certain nombre d’entre eux à rejeter en bloc le numérique comme facteur de précarisation et du bénéficiaire et de leur propre travail. Cela revient alors à une “fracture au carré” ou à une “précarisation au carré” générée par le numérique.

Plus globalement, le sujet médiation numérique vient aussi percuter de plein fouet certaines pratiques du travail social qui s’étaient installées dans une logique de “faire à la place de” ; l’injonction capacitante que comprend la médiation numérique est alors vécue comme une injonction de retour à la vocation de leur propre métier : émanciper, autonomiser. Ce brusque rappel téléologique peut parfois générer des tensions et des pertes de sens, lorsque les pratiques dites non émancipatrices se sont installées depuis de nombreuses années.

Si le travail social comprend une visée éducative, une dimension psychologique, une dimension d’accompagnement, il est d’abord construit autour du recours aux dispositifs sociaux en place, à l’accès aux droits, à la gestion budgétaire et financière des foyers.

Aussi, la capacitation sur le numérique est en fait très éloignée du cœur de mission et de formation des travailleurs sociaux, même si certaines postures du travail social peuvent se recouper avec certaines postures de la médiation numérique, notamment en ce qui concerne l’acculturation au langage administratif et aux procédures administratives.

Même si certaines formations commencent à émerger sur ce sujet au niveau de certains IRTS, le travail social reste néanmoins aujourd’hui très largement dépourvu d’outils et de socle théorique et pratique sur ce sujet, ce qui est bien naturel, car ce socle manque pour partie à la médiation numérique elle-même.

La médiation numérique : un métier de médiation sociale?

La définition de la médiation sociale sur le site du Ministère de la Cohésion des Territoires est la suivante : “La médiation sociale est un mode efficace de résolution des tensions et de mise en relation des populations des quartiers et des institutions. C’est une passerelle entre des mondes différents qui ne se côtoient ou ne se comprennent pas ou plus.”

Certaines voix, issues de l’Union Nationale des PIMMS, tendent à vouloir faire de la médiation numérique l’une des branches de la médiation sociale. Dans cette conception, la posture de médiation numérique serait une posture de gestion du conflit entre l’État et les services publics dématérialisateurs (et parfois pour le pire en termes d’ergonomie, d’accessibilité, d’utilisabilité) et la population en situation d’illectronisme.

Ce postulat pose un double problème : il tend d’abord à enfermer la question de la médiation numérique dans un rôle d’auxiliaire de la dématérialisation des services publics, ce qui d’abord ancre la médiation numérique dans une posture du “marche ou crève” vis à vis des bénéficiaires. Utiliser les services publics comme point d’entrée sur le numérique de publics exclus est à la fois peu enthousiasmant, peu stimulant car simplement vécu comme une situation de “rattrapage” d’une situation de décrochage. Ainsi, rattachement la médiation numérique aux Maisons France Services procède d’une vision là aussi étriquée du métier pour les mêmes raisons. La médiation numérique qui réussit sait bien que le point d’accroche et d’intérêt, les leviers motivationnels des publics en situation d’illectronisme est bien souvent ailleurs: lien social, divertissement, culture générale, accès à la mobilité, à la culture etc…

Par ailleurs, l’inscription de la médiation numérique dans le champ de la médiation sociale fait encourir le risque réel d’utiliser le facteur humain comme légitimation d’une politique de numérisation de l’accès aux services publics, parfois menée de façon excluante du fait de l’expérience utilisateur et d’interface utilisateurs insuffisamment adaptées et simplifiées.

La médiation numérique : tous aidants numériques ?

Une dernière voix enfin, associative majoritairement, tend à vouloir faire reposer la médiation numérique sur le travail bénévole de Monsieur et Madame Toutlemonde dans l’environnement de proximité des bénéficiaires en situation d’illectronisme. Cela s’appuie sur la croyance populaire que le neveu, le fils, le petit-fils informaticien sera le mieux placé pour venir solutionner les problèmes d’usage de la personne en situation d’illectronisme.

D’après cette vision, tout le monde serait capable de faire de la médiation numérique à condition d’être de bonne volonté, et il faudrait simplement “outiller” les bénévoles de bonne volonté, par l’intermédiaire d’outils tels que Les Bons Clics.

Cette approche a historiquement souvent gagné l’oreille des décideurs publics qui y voient là aussi l’opportunité de financer une politique publique à moindre coût. Ainsi Gabriel Attal, ex porte-parole du Gouvernement, voyait par exemple dans les Restos du cœur des “coûts évités pour l’État”. La bénévolisation de la médiation numérique répond à la même logique.

Elle tend à nier la logique de métier et la professionnalisation requises pour développer et structurer une posture et une pratique authentiquement capacitante et massifiante. Elle tend à nier aussi à quel point le milieu intra-familial est faiblement propice à des transferts de connaissance, ce que montre la littérature. C’est parce que la médiation numérique hésite également entre tous ces écueils contraires, que les outils d’évaluation d’impact sont aussi faiblement développés : ils montreraient tout de suite la différence d’efficacité entre des médiations numériques “périphériques”, “auxiliaires”, “accessoires”, et des médiations numériques de métier capacitantes, massifiantes et inclusives.

Pour toutes ces raisons, cet article défend l’autonomie comme métier de la médiation numérique, partant du constat que tous les choix de bénévolisation ou de rattachement à d’autres métiers ont échoué depuis 20 ans à adresser le sujet des exclusions numériques.

La médiation numérique : un métier nomade ou sédentaire ?

Enfin, la médiation numérique a longtemps souffert d’une vision qui consisterait à rattacher la pratique à des lieux sédentaires de médiation numérique, que ce soit des Cyberbases, des Espaces Publics Numériques, des médiathèques, des bibliothèques.

Or, la littérature indique très clairement que les personnes en situation d’illectronisme ne fréquentent pas les lieux de médiation numérique fléchés pour eux.

Pierre Mazet est un sociologue de référence sur l’e-inclusion qui a montré que moins de 10% des illectronistes fréquentaient les lieux de médiation numérique

Le problème, c’est que la médiation numérique “nouvelle génération” ne s’est pas adaptée au constat posé par la littérature et également par les préconisations du rapport du Sénat et du manifeste de France Urbaine et des Interconnectés consacré à l’illectronisme qui préconisaient tous deux des modèles de médiation numérique itinérants. Non seulement elle reproduit l’écueil de rattacher la médiation à des lieux, en l’occurrence des Maisons France Services, mais elle n’a pas fait évoluer le titre professionnel complet de la médiation numérique “Responsable d’Espace de Médiation Numérique” qui reste fondamentalement sédentaire, puisqu’il fait intrinsèquement dépendre la pratique d’un lieu. Un bloc de compétence du titre lui-même tient à la gestion de lieux.

La médiation numérique, tant dans son titre professionnel que dans sa mise en place, devrait donc être complétée et consolidée pour s’inscrire pleinement dans une logique d’itinérance plus systématique.

La médiation numérique : un nouveau métier interculturel à la frontière de l’éducatif, du sociologique, de l’animation et du travail social.

La médiation numérique : une mission sociologique d’acculturation

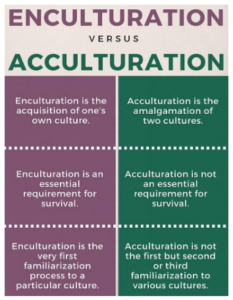

La médiation numérique est d’abord une mission d’acculturation, c’est à dire de partage et de transfert d’une culture numérique. Cela implique que le professionnel ait déjà en sa possession cette culture numérique, c’est à dire l’ensemble de la connaissance des usages, coutumes, valeurs en vigueur dans les usages numériques et le recul suffisant pour pouvoir expliquer le pourquoi du comment.

Cette culture numérique reste très imparfaitement diffusée à l’échelle de la population française qui a souvent conçu le numérique non comme une culture, mais comme une simple technique, une intendance pour parvenir à des fins purement pratiques, le numérique devant fonctionner tout de suite, rendre son service sans que cela n’ait à interroger l’utilisateur pour lequel tout est censé être immédiatement “intuitif” et bêtement procédural.

Cette vision du numérique comme technique a été un puissant frein à la diffusion des usages numériques au sein de la population, parce que dans l’esprit de beaucoup, l’informatique était soit une discipline de techniciens ou une contingence citoyenne, et elle bornait le numérique à n’être jamais un domaine de curiosité.

Le transfert d’une culture implique une démarche douce, progressive, construite et pensée sous l’angle de l’acceptabilité du bénéficiaire qui reçoit cette “nouvelle culture” en partage. Si cette culture est transférée comme dominante et en remplacement de l’ancienne (la culture du papier ou du lien social de proximité par exemple), alors cela est une enculturation qui implique un processus de force et de domination implicite qui échoue et aboutit au rejet du numérique et à la technophobie.

Source : https://fr.sawakinome.com/

Ainsi, l’acculturation est vraiment ce qui garantit l’autonomisation des bénéficiaires dans les usages : développer l’état d’esprit numérique, fait de patience, de logique, de curiosité, d’exploration est le coeur de mission du médiateur numérique pour que ce dernier puisse faire de ses bénéficiaires des apprenants en puissance, aptes alors à développer des capacités d’auto-apprentissages dans de nouvelles situations rencontrées.

L’acculturation implique également de penser l’alphabétisation numérique, c’est-à-dire le transfert du bon niveau de vocabulaire, du juste nécessaire au regard du stade d’apprentissage du bénéficiaire (ni trop simplificateur, ni trop technique).

La médiation numérique : une mission éducative cognitive et andragogique

Le médiateur/la médiatrice numérique est exposée immédiatement dans son travail de transmission à des enjeux cognitifs ; l’analyse et la prise d’information visuelle sur une interface demande de l’entraînement, beaucoup de bénéficiaires peinent à mémoriser les acquis, la synchronisation entre les gestes et le cerveau n’est pas toujours au rendez-vous.

Si bien qu’il est indispensable au médiateur numérique de bien comprendre le cerveau humain et ses modes d’apprentissages propres, d’avoir une culture générale de sciences cognitives, pour bien schématiser les difficultés que rencontre l’apprenant dans des tâches du quotidien sur le numérique : “je ne vois pas le bouton”, difficulté à pointer avec une souris, difficulté à faire des touches combinées, à balayer du regard sur l’écran, à élaborer un raisonnement par soi-même, à répliquer un raisonnement déjà vu plusieurs fois, etc… Une bonne médiation numérique doit ainsi, par exemple, être en mesure de comprendre ce qu’est une surcharge cognitive et être en capacité de détecter ces situations en séance.

De la même façon, la médiation numérique est un métier andragogique, c’est à dire qui relève de la science d’éducation aux adultes. L’andragogie se distingue de la pédagogie en ce que l’on n’enseigne pas de la même façon aux adultes que l’on enseigne aux enfants. Si l’adulte peut parfois se réfugier dans une posture d’autorité vis-à-vis des enfants au sujet de certaines lacunes pédagogiques, le médiateur numérique ne le peut pas. Parce que l’on enseigne à des adultes, le médiateur numérique doit s’interroger bien davantage sur les leviers motivationnels des apprenants, veiller à mettre en confiance sans jamais infantiliser, ne jamais donner le sentiment que les adultes retournent sur le banc de l’école, que la situation d’éducation est en fait une situation de partage qui se fait sur une base d’égalité ou presque.

Parce qu’un cerveau d’adulte n’a pas la même antériorité ni la même plasticité qu’un cerveau d’enfant, la médiation numérique doit penser également la diversité et la complémentarité des techniques d’apprentissage : diversité des supports pédagogiques, répétition fréquente, jeux, quizz, exercices de partage et de raisonnement en groupe. Et parce que les activités d’apprentissage en groupe peuvent aussi vite recréer des réflexes infantiles, chez les apprenants, la posture de médiation numérique implique de poser un cadre de dialogue, d’écoute, de bienveillance qui emprunte parfois à la pédagogie elle-même.

L’andragogie implique également de manier les principes dits de la maïeutique socratique qui consiste à formuler des questions ouvertes et à laisser les apprenants formuler leur propre raisonnement, pour les amener à verbaliser et rendre transparent leur propre vécu de situation, et les laisser, au sein du groupe, développer une démarche de critique constructive progressive pour améliorer ou parfaire leur raisonnement. La médiation numérique est donc tout sauf une dynamique verticale descendante, mais bien une dynamique ascendante et horizontale, conformément par ailleurs aux principes prônés par la pédagogie active qui postule que l’on apprend mieux par apprentissage collaboratif, expérientiel et par problèmes concrets.

La médiation numérique : une mission d’émancipation

Quand bien-même la posture de médiation numérique serait bien versée dans l’acculturation et dans l’andragogie, elle manquerait son objectif de capacitation si elle ne prenait pas en compte la dimension psychologique omniprésente chez l’être humain : un individu en défiance vis-à-vis de lui-même, en doute, en “blocage psychologique” n’est pas d’emblée en situation de réussir un apprentissage.

C’est la raison pour laquelle une posture de médiation numérique doit avoir sensiblement réfléchi et éprouvé les enjeux de freins psychologiques et culturels qui peuvent s’interposer sur le chemin de la capacitation du bénéficiaire-apprenant.

L’émancipation, dans cette conception, consiste à bâtir des capacités de confiance et d’estime de soi chez le bénéficiaire, sans quoi rien n’est possible. Une démarche de psychologie positive est donc inséparable d’une posture de médiation numérique. Elle est même la condition de l’émancipation conçue comme possibilité de s’affranchir d’un état de dépendance, de s’affranchir d’une sorte “d’illusion de la fatalité” vis-à-vis de ses capacités numériques. En effet, beaucoup de bénéficiaires essentialisent leur incompétence, et c’est donc toute la démarche de construction des capacités qui passe par le fait de “désinstituer” cette représentation négative de soi en célébrant toutes les petites victoires.

L’émancipation implique également de savoir pratiquer l’écoute active, principe issu de la psychologie humaniste, c’est-à-dire de pratiquer une écoute structurée et bienveillante, de savoir pratiquer une suspension de jugement, un encouragement à la question, une reformulation d’une question individuelle de façon orientée pour en faire profiter tout le groupe mais surtout pour donner à l’écoute son plein pouvoir capacitant.

Enfin, l’émancipation implique de s’interdire, sauf cas de figures très bien délimités (urgence, situation critique, décrochage par rapport au groupe), de “faire à la place” du bénéficiaire, pratique qui reste encore insuffisamment appliquée y compris au sein même de la médiation numérique du “canal historique”, c’est à dire précédant l’arrivée des Conseillers Numériques France Services.

La médiation numérique : une mission d’animation et de lien

Enfin, la médiation numérique, lorsqu’elle prend une forme présentielle et collective, nécessite clairement des compétences d’animation. Par animation, l’on entend la capacité à créer et maintenir une dynamique de groupe, un esprit d’écoute et d’entraide, à gérer des cas individuels récalcitrants au cadre collectif mais aussi des fragilités de personnes plus en difficulté à suivre ou à comprendre.

Mais l’animation renvoie aussi au fait de “mettre de l’âme” (anima en latin) dans une séance, c’est à dire mobiliser de l’humour, de la théâtralisation, de l’engagement, du dialogue dans une séance pour la rendre tout simplement vivante. C’est parce que le lien humain avec le médiateur ou la médiatrice numérique est bon qu’une relation de confiance peut s’installer. Et le transfert de confiance sur l’outil numérique passe aussi nécessairement par la relation de confiance tissée entre le médiateur, la médiatrice et chacun des membres du groupe des apprenants.

Des compétences d’animation impliquent également de savoir adopter le rythme de son élocution à son public, le ton de sa voix, la posture de son corps dans l’espace, de savoir mener un accueil chaleureux et sincère pour mettre à l’aise les bénéficiaires. Ce sont des compétences socles sans lesquelles la médiation numérique ne peut s’épanouir, car c’est un métier du lien humain, et que le lien humain répond à enjeux de reconnaissance, de confiance et de réciprocité. L’on accueille d’autant mieux que l’on est bien accueilli.

Ces compétences d’animation sont relativement bien évaluées par le titre professionnel “Responsable d’Espace de Médiation Numérique” et notamment par le premier bloc de compétence dit “CCP1”, intitulé “Accompagner les différents publics vers l’autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques”.

La médiation numérique : des métiers et non un seul métier

Le métier de médiateur/médiatrice numérique

La médiation numérique désigne donc d’abord le métier du médiateur, de la médiatrice numérique. Ce terme nous paraît beaucoup plus renseigné que celui de conseiller qui est un mot beaucoup trop faible pour ambitionner de capaciter. Conseiller impliquerait que la personne aurait simplement besoin de conseils pour effectuer un choix “libre et éclairé”. La posture de médiation numérique ne recoupe que très imparfaitement le métier de “conseil” (sauf pour de l’équipement, de la sécurité, de la maintenance par exemple), car elle vise d’abord à donner la capacité à chaque personne de raisonner et d’apprendre par soi-même, ce qui est radicalement l’opposé d’appliquer des recettes toutes faites d’un “sachant” qui détiendrait le savoir des bonnes pratiques à mettre en oeuvre.

Le titre professionnel de la médiation numérique a longtemps hésité entre le mot “conseiller” et “médiateur”, traduisant une ambiguïté téléologique sur sa vocation profonde. Il est temps de résoudre cette ambiguïté lors du millésime de réforme du titre prévu pour 2024.

Le métier d’ingénieur andragogique

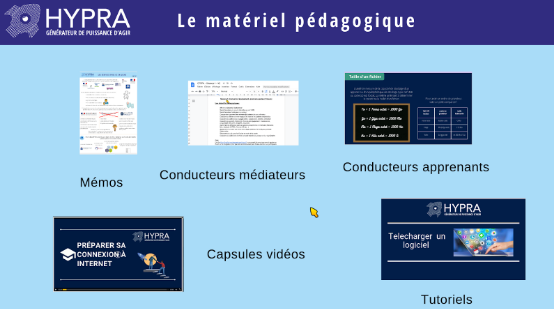

Nous l’avons dit plus haut, une séance de médiation numérique capacitante emprunte à une grande diversité de supports pédagogiques : matériel pédagogique inclusif, conducteurs apprenants, jeux, quizz, points de culture numérique, questions ouvertes.

La conception de l’ensemble de ce matériel pédagogique ne peut relever des médiateurs/médiatrices numériques seul(e)s. D’abord parce qu’ils/elles n’ont pas le temps matériellement de réaliser des supports de haute qualité, parce que l’animation et, nous le verrons, l’ingénierie de projet, sont chronophages et demandent un plein investissement.

Ensuite, parce qu’elles n’ont pas toujours la compétence qui permet la conception de ces supports. L’ingénieur andragogique (la grille métier de l’ingénieur pédagogique peut être prise pour référence modulo les différences entre andragogie & pédagogie) dispose lui d’une ancienne expérience d’enseignement et d’au moins 3 ans d’expérience de terrain en animation et en conception de supports.

L’ingénieur andragogique/pédagogique supervise et conçoit tout le matériel d’enseignement, s’assure de sa diversité et de sa qualité

L’ingénieur andragogique/pédagogique supervise et conçoit tout le matériel d’enseignement en médiation numérique, et s’assure de sa diversité et de sa qualité

C’est l’ingénieur andragogique qui veille à ce que les séances n’induisent pas de surcharge cognitive, à ce que les supports soient ludiques et éducatifs, à ce que les points de culture numérique soient bien explicités, à ce que les ressources et supports pédagogiques soient suffisamment diversifiés, faciles à déployer en séance et adaptés au public.

De la même façon que l’Éducation Nationale propose des formats de cours et des ressources pédagogiques à ses enseignants, et parce qu’il est illusoire de s’imaginer que toutes les structures embauchant des médiateurs/médiatrices numériques peuvent comporter un poste d’ingénieur andragogique, la médiation numérique devrait pouvoir proposer un service d’ingénierie pédagogique à son écosystème de médiation numérique. Cette proposition fait partie du livre blanc proposé par HYPRA sur la consolidation de la politique publique d’inclusion numérique.

Ceci est d’autant plus nécessaire que les financeurs des temps d’animation en médiation numérique refusent généralement de financer ce temps d’ingénierie pédagogique/andragogique. Il s’agit donc généralement du parent pauvre de la médiation numérique, alors que c’est l’élément déterminant pour rendre une séance capacitante, qui plus est face à un métier aujourd’hui insuffisamment structuré.

Pour autant, un ou une médiatrice numérique sans ingénieur andragogique n’est que faiblement capacitant. C’est l’un des impensés du plan de relance lancé par l’État ou l’idée qu’une ressourcerie ou une mise en commun de ressources pédagogiques pourrait remplacer la compétence humaine de restitutions, de feedbacks et d’itérations sur les supports qui permet de les améliorer en continu et également qui permet aux médiateurs de s’emparer, de s’approprier leur séance. Sans quoi, chaque professionnel de la médiation numérique réinvente dans son coin de nouvelles ressources ad hoc, la mutualisation et la centralisation dans ce contexte aboutira à un éparpillement labyrinthique de milles nuances et sensibilités individuelles qui ne permettront pas d’outiller et de structurer l’ensemble.

Le métier d’ingénieur / chef de projets

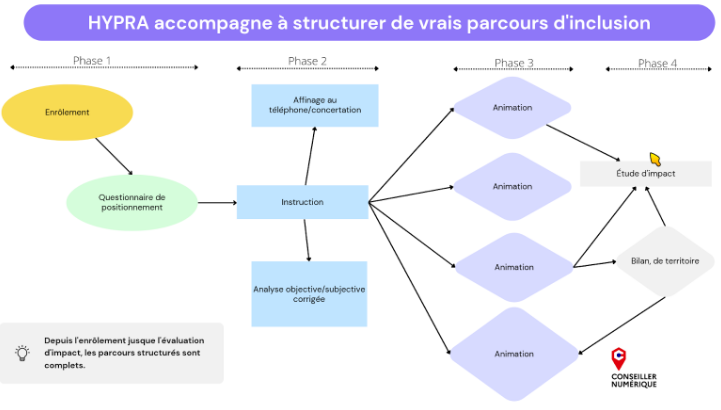

La préparation d’une séance de médiation numérique met aux prises avec de nombreux enjeux souvent invisibles pour le financeur ou l’encadrant d’un professionnel.

Le premier de ces enjeux relève de ce que le sociologue Pierre Mazet appelle “l’enrôlement”, c’est à dire la capacité de mobilisation des bénéficiaires sur les temps de médiation numérique. Cet enrôlement implique des compétences de communication et d’ingénierie sociale qui sortent du cœur de compétence de la médiation numérique. Sans cette démarche, seuls les publics habitués à fréquenter le lieu ou l’institution seront amenés à se présenter.

L’enrôlement est une étape à part entière dans les parcours d’inclusion numérique, insuffisamment théorisée et structurée.

Or, le gros du public de la médiation numérique est constitué d’invisibles, c’est-à-dire de personnes traditionnellement non suivies par les structures sociales ou alors de publics illectronistes qui ne relevaient traditionnellement pas du “champ social”. Sans enrôlement, des publics en besoin de réassurance, ou alors toujours les mêmes personnes, se présentent au devant des actions mises en place. Sans une démarche d’enrôlement structurée et réfléchie, la médiation numérique manque tout simplement sa cible.

Au-delà de cet enjeu d’enrôlement, la mise en place d’ateliers relève de la planification, de la gestion de projet, de la logistique pour s’assurer que toutes les conditions sont bien réunies à de bonnes conditions d’animation : bonne disponibilité des salles souvent prếtées, liaison fluide jusqu’au lieu d’animation, salle ouverte suffisamment en avance, pas de bruits trop intense aux alentours, accès à de la connectivité, table, chaise, bonne information des usagers et bonne accessibilité du lieu.

Cela peut sembler relever du détail, mais une séance de médiation numérique perturbée par une salle finalement indisponible, un calendrier mal choisi au regard des rythmes locaux ou des publics accompagnés, du bruit trop important à proximité, des usagers se plaignant dès l’arrivée de la séance d’une mauvaise accessibilité du lieu ou d’une mauvaise information, une mauvaise connectivité non annoncée sont autant d’obstacles qui peuvent venir perturber et amoindrir le travail de médiation numérique.

C’est généralement le chef de projet en inclusion numérique ou l’ingénieur de projet qui veille à ces aspects. Il constitue alors le soutien opérationnel indispensable au médiateur / à la médiatrice numérique. Sans lui ou elle, la médiation numérique peut vite s’engluer dans des aspects opérationnels qui perturbent et annulent son potentiel capacitant.

C’est également le chef de projet/ingénieur de projet qui veille à l’analyse des pratiques en séance et qui vient vérifier que la configuration en place est bien capacitante au sens ou peut l’énoncer Pascal Plantard, c’est à dire une situation où tous les facteurs de perturbations ne viennent pas entraver le déploiement de la compétence métier en animation.

C’est également le chef de projet qui va être chargé d’analyser l’étude d’impact et de conclure ou non à l’impact capacitant des pratiques mises en oeuvre sur un terrain donné.

Le métier de technicien de support

Parce qu’une médiation numérique s’appuie sur du matériel informatique (ordinateurs, tablettes, smartphones, robots, imprimantes 3D, etc…), ce matériel fait nécessairement l’objet d’un enjeu de maintenance.

Beaucoup trop d’employeurs continuent à considérer qu’un médiateur, une médiatrice numérique sont aussi des techniciens de support voire des techniciens tout court. Ils leur demandent ainsi de gérer la maintenance d’un parc informatique ou la maintenance de leur kit numérique d’animation.

Nous le redisons ici, bien faire un métier aussi complexe et complet que la médiation numérique demande d’être centré sur des exigences claires, sans facteur de perturbation autres qui viennent parasiter le travail en cours. Inviter un ou une médiatrice numérique à réaliser le travail d’un technicien informatique est un contre-sens terrible qui jette le flou sur la vocation même du métier et pose un problème de sens plus général pour le ou la professionnelle en question.

Ainsi, une médiation numérique doit pouvoir s’appuyer sur un technicien de support et des informaticiens en charge des enjeux de maintenance et de maintien en conditions opérationnelles de leur kit d’animation.

Conclusion : la médiation numérique, un écosystème de métiers de sciences humaines et sociales

En conclusion, nous pouvons dire que la médiation numérique est un nouveau métier hautement qualifié de sciences humaines et sociales qui emprunte à la sociologie, à la psychologie, aux sciences cognitives et de l’éducation, au travail social.

La mythologie qui consiste à penser que tous peuvent être “aidant numérique”, bénévole comme aidant familial ou professionnel “de circonstance” nuit énormément à la professionnalisation et à la structuration du métier. Cette idée est confortable pour les finances publiques (le travail bénévole permet une délégation à coût zéro d’un pan entier de la politique publique) et pour le travail des policy-maker, mais elle est illusoire et ne répond pas à la réalité du terrain et aux situations que rencontrent nos citoyens.

La médiation numérique est un métier qui demande une solide culture numérique et une culture de plusieurs métiers simultanément sans pour autant que le médiateur ne soit le spécialiste d’aucun de ces métiers : il est un généraliste.

Pour opérer pleinement, une médiation numérique capacitante doit déployer plusieurs métiers simultanément : l’ingénieur andragogique et ingénieur ou chef de projet en sont les deux principaux.

De la capacité à structurer le nouveau titre professionnel (réforme prévue en 2024) autour de toutes les compétences requises et à structurer un campus de métiers, une véritable filière professionnelle, dépend l’avenir de ce service public du XXIème siècle attendu par nos concitoyens.